Die Rolle von KMU, Wirtschaft und Politik

Autoren: Dr. Alexander Beck, Andreas Swoboda

Ernährung ist ein primäres Bedürfnis der Menschen. Es ist zwangsläufig gekoppelt an Versorgungssicherheit. Es ist also wesentlich, zu jeder Zeit Zugang zu sicheren und nahrhaften Nahrungsmitteln zu haben, um die Ernährungsbedürfnisse für ein produktives und gesundes Leben zu decken. [1]

Folglich ist das Ernährungssystem als „systemrelevant“ einzustufen und bedeutet für uns: Es muss in der Lage sein, Störungen, wie beispielsweise Naturkatastrophen, Pandemien oder Wirtschaftskrisen und Kriegen zu widerstehen.

Versorgungssicherheit – Zukunftsfähigkeit – Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit beschreibt eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken.

Das Konzept Resilienz hingegen beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Störungen zu absorbieren und dadurch seine Struktur und Funktion zu erhalten.

In der wissenschaftlichen Literatur werden die beiden Begriffe häufig miteinander in Verbindung gebracht. Resilienz wird hierbei als Voraussetzung für Nachhaltigkeit angesehen.“ [2]

Neben der Tatsache, dass es auch 2024 nicht gelingt, alle Menschen weltweit ausreichend mit Nahrung zu versorgen, stehen auch die Versorgungssysteme in den reichen Ländern vor großen Herausforderungen. Auf der einen Seite sind es die ökologischen Probleme wie Biodiversitätsverluste, Klimawandel, Wasserknappheit, aber auch z.B. Probleme mit der Phosphatversorgung, die Ernten unsicher werden lassen und dringend nach einer Neuorientierung der agrarischen Systeme zu mehr ökologischer Effizienz einfordern. Auf der anderen Seite ist die Funktionalität der massiv vorangetriebenen Arbeitsteilung in der Lebensmittelbranche aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie und der jüngsten kriegerischen Auseinandersetzung in Frage gestellt worden. Unterbrochene Lieferketten oder Lieferausfälle aus ganzen Weltregionen führten zu Problemen mit Rohwarenversorgung oder Spezialzutaten. Die Verlässlichkeit und Resilienz globaler Lieferketten sind nicht gesichert und damit sind diese nicht nachhaltig.

Der Mittelstand (KMU) als Versorger

In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer fortschreitenden Konzentration der Strukturen in der Lebensmittelwirtschaft gekommen. Auf der Seite des Einzelhandels haben wir bereits eine oligopole Situation erreicht. Internationale Rohstoffströme in einigen Warengruppen befinden sich in der Hand weniger Unternehmen.

Die Stufe der Verarbeitung ist in unserem Land nach wie vor durch viele kleine und mittelständische Unternehmen geprägt, ganz ähnlich wie auch die Landwirtschaft. In Zahlen: 99,3 % aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere Betriebe, es entfallen 49,3 % der Nettowertschöpfung auf KMU und 75 % der Lehrlinge, unsere nächste Generation, werden vom Mittelstand ausgebildet.

In anderen Ländern, auch der EU, sind die Strukturen bereits erheblich mehr konzentriert. Aber auch in Deutschland gibt es deutliche Entwicklungen zu mehr Konzentration in der Lebensmittelwirtschaft, d.h. immer mehr KMU fallen weg (z.B. Fleischereibetriebe [3], Molkereien [4]).

Vielfältige Systeme schaffen Resilienz und Versorgungssicherheit

Dieser Beitrag geht von der These aus, dass vielfältige Strukturen, also Heterogenität, insbesondere in unsicheren Zeiten der beste Garant für resiliente Versorgungssysteme und damit für die Sicherung der Ernährung sind. Das bedeutet wir brauchen neben den großen, oft global agierenden Wirtschaftsakteuren und die durch diese verantworteten Warenketten, nationale und regionale Strukturen als Ergänzung zur Stabilisierung der Versorgung – für die Fälle, dass internationale Warenketten in Kriegszeiten unter Druck geraten oder sich durch klimatische Veränderungen die Rohstoffverfügbarkeit substanziell ändern.

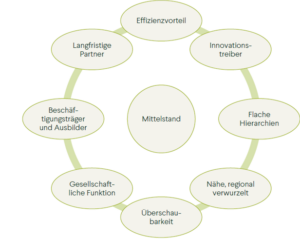

KMU sind langfristig orientiert und nachhaltig. Diese zeichnen sich durch ein spezifisches Fähigkeitsportfolio aus, dass diese klar von Industriebetrieben unterscheidet.

Typische Schwerpunkte liegen bei der Flexibilität, Innovationskraft, der regionalen Verwurzelung und engen Kooperation mit der Urproduktion.

Typische Schwerpunkte liegen bei der Flexibilität, Innovationskraft, der regionalen Verwurzelung und engen Kooperation mit der Urproduktion.

Die KMU haben traditionell in der Nah-, Regional- und Nationalversorgungen mit Lebensmitteln eine zentrale Rolle eingenommen. Sie waren und sind Mittler zwischen Urproduktion in der Region und deren Menschen. Und tragen damit komplementär zu den heute international organisierten Versorgungsstrukturen mit regionalen Versorgungsstrukturen zur Ernährungssicherung bei. Selbstverständlich muss erwähnt werden, dass regionale Produktion heute oft von internationalen Produktflüssen abhängig ist. Als Beispiel sei hier der Einsatz von Soja für Tierfutter genannt. Nichtsdestotrotz bestehen auch heute noch regional weitgehend autarke Versorgungsstrukturen. Wenn auch nur wenige, die zudem immer mehr unter Druck geraten.

Damit leistet der Lebensmittelmittelstand einen Beitrag zur Ernährungssicherung komplementär zu international aufgestellten und industriell geprägten Konzernstrukturen.

Da jedoch die Lebensmittel-KMU zunehmend unter Druck geraten und nun über Jahrzehnte ein Abbau dieser Strukturen zu beobachten ist, ist es dringend angezeigt, gemeinsam zu ermitteln und umzusetzen, was im Sinne der oben formulierten These notwendig ist, um die Heterogenität der Strukturen der Lebensmittelwirtschaft zu sichern, d.h. die weitere Erosion der KMU zu stoppen oder am besten umzudrehen.

Herausforderungen für den Mittelstand

Es ist dazu viel in den letzten Jahrzehnten publiziert worden und ohne Zweifel sind die Bestimmungsgründe für den Niedergang der Lebensmittel-KMU äußerst vielfältig.

Dieser Beitrag befasst sich mit der Rolle der regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung durch die Wirtschaftsakteure.

Die Anforderungen aus gesetzlichen Vorgaben, aber auch aus wirtschaftlichen Kontexten an die KMU sind in den letzten Jahrzehnten massiv gestiegen. Dazu gehören z.B. die rechtlichen Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit, deren Dichte erheblich zugenommen hat. Die Umsetzung der Vorgaben verschärft die Situation für KMU insofern, dass die Akteure entlang der Kette von oben – Einzelhandel – nach unten – KMU – bis hin zum Erzeuger die Verantwortung delegieren.

Das ist besonders kritisch, weil in den meisten EU-Ländern – und gerade in Mitteleuropa – die Lebensmittelwirtschaft durch ein starkes Machtgefälle gekennzeichnet ist. Wenige sehr große Unternehmen beherrschen den Einzelhandel. In vielen Märkten, wie z.B. in Deutschland, sind deren Zulieferer jedoch eher mittelständische Unternehmen. Typischerweise wird dann die Verantwortung für die Rechtseinhaltung oder Datenbeschaffung in der Kette an die LM-KMU-Zulieferer delegiert. Diesen bleibt dann nichts anderes, als zu versuchen, die Rohstoffseite, also die Landwirtschaft, mit in die Haftung zu nehmen. Das funktioniert jedoch nur begrenzt, weil Landwirte nach § 1 HGB keine Kaufleute sind.

Die Entwicklung der Herausforderungen setzt sich fort in den Anforderungen aus der Wirtschaft selbst, z.B. wie Net Zero, oder NutriScore. Dazu kommt eine Reihe von Gesetzen, deren Strebrichtung durchaus unterstützenswert ist, die jedoch in bürokratischer Überlastung gerade für KMU enden.

Beispielhaft sei die Lieferkettengesetzgebung erwähnt, die Entwaldungsverordnung, die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Non-Financial Reporting Directive in Verbindung mit den Vorgaben zur Taxonomie), Verpackungsverordnung, die Richtlinien zum unlauteren Wettbewerb und für Nachhaltigkeitsaussagen (Green Claims), aber auch z.B. die Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung usw. Die Absicht dieser Gesetzgebungen ist erkennbar und nachvollziehbar, in der Praxis jedoch nicht für die KMU-Akteure und deren Wirtschaftsstruktur zu realisieren.

Während die Rechtsabteilungen von großen Konzernen die Anforderungen erfolgreich bewältigt werden können, werden die Mehrzahl der Kleinunternehmen sowie die meisten der Mittelständler massiv überfordert und damit benachteiligt.

In der Praxis zeigt sich, dass die Wirtschaftsakteure die Situation selbst verkomplizieren, indem z.B. jedes Einzelhandelsunternehmen für die rechtlichen Vorgaben eigenständige Abfrage- und Bestätigungssysteme etabliert, die oft noch weitergehende Anforderungen transportieren. Deren Bearbeitung und Sicherung wird von den Vorlieferanten, sprich KMU, als Voraussetzung zur Lieferung eingefordert. Das heißt im ungünstigsten Fall hat das mittelständische Unternehmen dieselben Abfragekontexte (z.B. zu einer rechtlichen Anforderung) in verschiedensten Varianten auszufüllen und zu bestätigen. Das endet in einer strukturellen Überforderung der KMU. Diese ist oft nicht sachgerecht und verschiebt den unternehmerischen Fokus weg von der Ware und Qualität hin zu Bürokratie.

Lösungsstrategien für eine mittelstandstaugliche Lebensmittelbranche

- Gerade wenn es um die Sicherung und Informationen entlang von Lieferketten geht, wäre es sinnvoll, einen partizipativen Ansatz entlang der Kette zu wählen, anstatt auf Top-Down-Delegation zu setzen. Das ist wirklichkeitsnäher und nimmt alle Beteiligten in die Verantwortung und ist somit eine Chance den Prozess praxistauglich zu gestalten.

- Die systematische Delegation der Haftung entlang der Kette von den starken, hinunter zu den immer schwächeren Unternehmen muss gestoppt werden. Das zerstört die KMU. Die Vorgaben, die von den Wirtschaftspartnern verlangt werden, müssen unterscheiden zwischen mittelständischen Strukturen und Großindustrie/Konzernen.

- Für gesetzlich vorgegebene Datenerfassungen entlang der Lebensmittelkette sollten möglichst einheitliche Erfassungssysteme etabliert werden. Schlicht um eine Steigerung des Aufwandes für dasselbe Informationsset (CSRD, LFSG…) zu vermeiden.

- Die Sicherung des Mittelstandes könnte und sollte auch von den Akteuren der Lebensmittelwirtschaft selbst vorangetrieben werden. Dazu müssen Strategien der Vergangenheit überdacht und neu justiert werden. Zunächst mal ist es wichtig, die Idee einer vielfältigen Lieferstruktur als strategisches Ziel aller Wirtschaftsakteure zu etablieren. Letztendlich ist dies die Grundlage einer funktionalen Marktwirtschaft. Gerade der Einzelhandel muss das wollen.

- In der Zusammenarbeit in der Kette müssen mittel- und langfristige Vereinbarungen angestrebt werden, um die nötige Planungssicherheit und damit innovative Entwicklungen zu ermöglichen, wie z.B. um Bio-Märkte aufzubauen. Und Landwirte zu unterstützen den in dreijährigen riskanten Umstellungsprozess einzusteigen.

Für den Gesetzgeber auf europäischer und nationaler Ebene, ist es notwendig, dass dieser tatsächlich heterogene Wirtschaftsstrukturen strategisch forciert. Dazu gehören

- Ernsthafte Überprüfung jeglicher bestehenden und neuen relevanten rechtlichen Vorgaben auf Mittelstandstauglichkeit mit dem Ziel zu prüfen, ob diese mit verhältnismäßigem Aufwand von KMU überhaupt umgesetzt werden können.

- Konsequente Reduktion der Komplexität aller gesetzlichen Regeln. Die Gesetze dürfen nicht zu einer Geheimwissenschaft werden, sondern müssen klar und verständlich für die Bürger und Wirtschaftsakteure sein. Was nicht verstanden wird, kann nicht eingehalten werden.

- Fokussierung der Rechtssetzung auf die Stärkung der betrieblichen Verantwortung anstatt durch immer mehr entmündigenden Detailregeln, flankiert von aufgeblähten Dokumentationen, Verantwortung zu zerstören.

- Konsequente Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei jeglicher der Rechtsimplementierung.

188betalternatif is a lifesaver when the main site is down! Always a reliable mirror link. Good to have in your back pocket just in case. Can’t go wrong with a backup! 188betalternatif